AI的誕生:因為想打電動

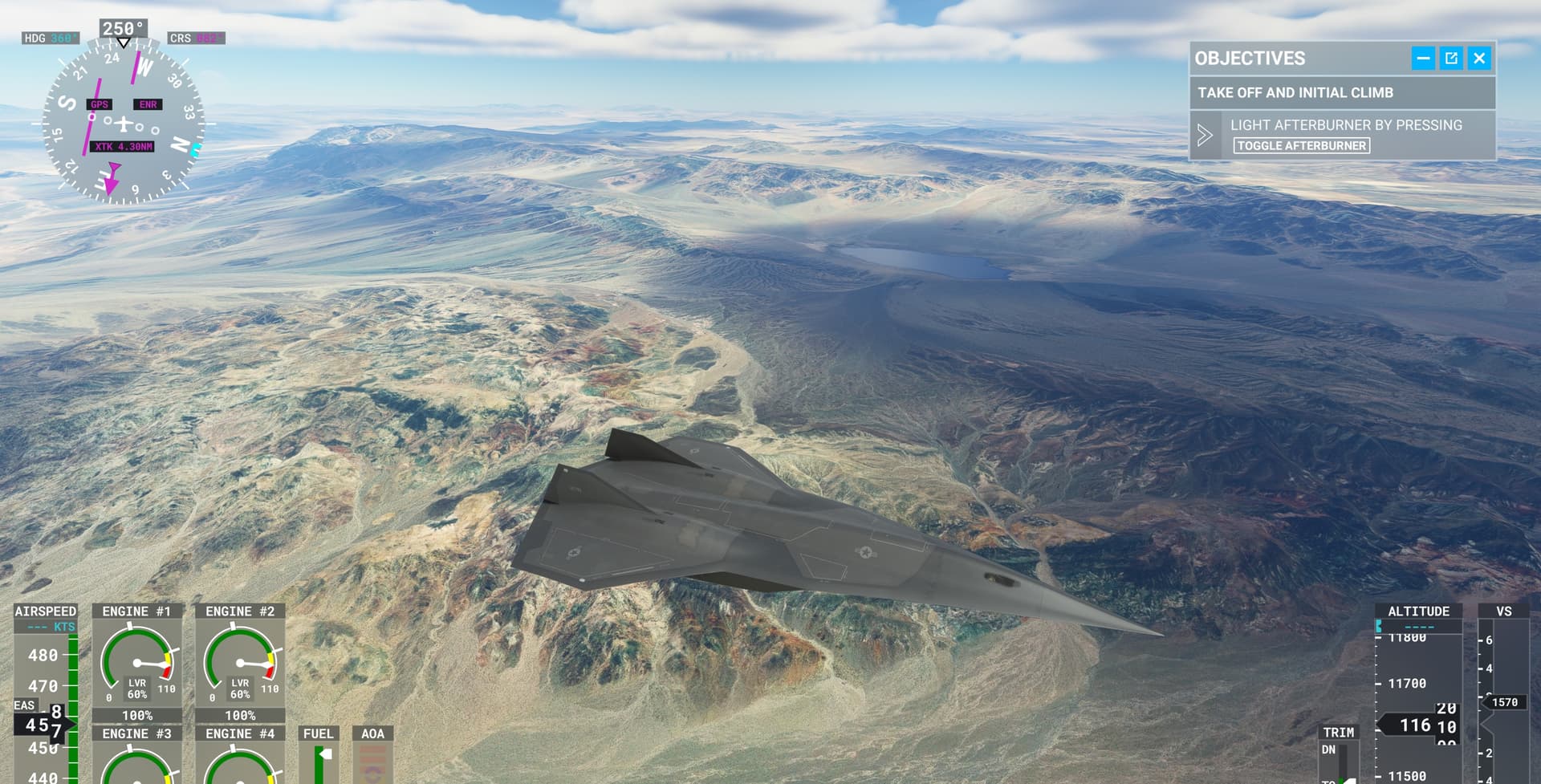

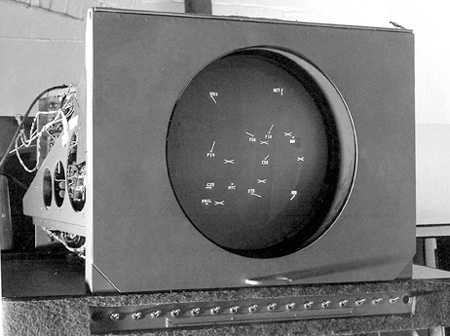

靠著AI驚人的即時預算速度,我們能在虛擬機艙的窗外,看到跟真實世界的地形和氣候一樣的景色變化;而史上第一台模擬飛行器的畫面表現如何呢?

1945年,80年前,時值第二次世界大戰,美軍為了訓練戰鬥機飛行員,找了MIT(不是台灣製造,是麻省理工學院)合作,催生出世界上第一部可即時運算的「旋風電腦」,它能模擬飛機在飛行時會遇到的各種狀況,讓戰鬥機飛行員用打電玩的方式來學習怎麼開飛機。

AI與人類的第一場戰役:圍棋

經過50年的發展,「人工神經網路」以及「深度學習」橫空出世,讓AI學習能力有了爆炸性的成長,它可以非常快速地過濾演唱會監視器畫面中出現的人臉,來幫警方找出通緝犯,它可以辨識你的聲音,當你專屬的手機行政助理(未來甚至還有可能跟你談戀愛),它還能根據你瀏覽社群網站的點擊紀錄,推測出你的政治立場和性傾向。

2017年,AI終於向人類發出戰帖,戰場是規則簡單但變化超複雜的圍棋(數學家算出圍棋擺子的變化有53後面接169個零,比宇宙所有粒子的總和還多)。

最後,人工智慧圍棋軟體AlphaGo以三戰全勝的成績擊敗了曾獲得多次世界冠軍的圍棋選手柯潔,並獲封職業圍棋最高段──九段──的榮耀。賽後,柯潔在自己的微博中說:

「我從3月份開始到現在研究了大半年的棋軟,無數次的理論和實踐,就是想知道計算機究竟強在哪裡。人類數千年的實戰演化,電腦卻告訴我們人類全都是錯的。我覺得,甚至沒有一個人沾到圍棋的邊。但我想說,從現在開始,我們棋手將會結合電腦,邁進全新領域達到全新境界。」

將來我們是否能看到《鋼鐵擂台》中,由人類操作的機器人,與AI輔助操作的機器人對打的真實場景?

這件事所需要的條件漸漸湊齊了。

AI有了身體:AI格鬥選手

2021,臉書的AI研發部發表了《模擬雙人身體競技運動的控制策略》《Control Strategies for Physically Simulated Characters Performing Two-player Competitive Sports》

相較於先前模擬過的西洋棋和圍棋,這次的AI模擬對象,該團隊選擇了要動腦袋也要動「身體」的競技運動:擊劍和拳擊。

團隊先讓AI們參考人類拳擊手和擊劍手的動作,接著要AI們仿照人類學習的模式,獨自練習了一天:

階段1,花了1億3千萬步在學習如何站穩腳步

還在學步階段,時不時還會跌倒的AI

階段2,花了2億步在學習四處走動

階段3.1,花了2億500萬步在學會揮拳攻擊

階段3.2,花了3億步在學習更精準的揮拳攻擊

第4階段,花了4億2千萬步在學習阻擋與閃躲

第5階段,花了10億步在學習如何運用戰術來閃躲和揮拳

學會基本動作和戰術後,接著讓AI們進入時光精神屋,AI拳擊手打了5天,AI擊劍手打了3天

AI擊劍選手的比賽規則與設定:

2.場地尺吋12,m*2m

3.只有劍身觸碰軀幹才得分(鈍劍規則)

4.5秒內先碰到對手軀幹的選手獲勝,或對手在一秒之內反擊則平手(銳劍規則)

AI拳擊手的比賽規則與設定:

1.讓雙手腫得大的跟拳套一樣(這樣會提高擊中對手的機率,是接近現實世界的設定)

2.場地大小5,*5m

3.只能以拳頭攻擊上半身

4.在60秒內,擊中對手較多拳的選手獲勝

觀察AI們的對打影片後,團隊歸納出AI選手發展出的戰術:

1.AI擊劍手會在對方比較保守時,積極進攻。

2.AI拳擊手會在遠距離會小步接近,在中距離會用刺拳阻擋或攻擊,在觸手可及的距離會持續出拳、閃躲、阻擋。

這是有團隊首度讓AI模擬高自由度人體參與競技運動,他們希望這些模擬成果能提高未來虛擬實境或電玩中的角色與人互動的真實度。

緊接著,虛擬實境和擴增實境也加入戰局了。

AI主場:一級玩家的擊劍場

臉書創辦人祖柏格(Mark Zuckerberg)高中時是優秀的鈍劍選手,高二那年還當上了擊劍隊隊長;多年後,他對擊劍運動的熱衷依舊不減,不但自己想打,他也希望讓大家都能享受擊劍人對打時心跳加速的刺激、和腦內啡噴發的樂趣。

2022年,應該是想順便推銷升級後的自家產品,祖柏格又邀請了Lee Kiefer,和同為美國鈍劍高手的Gerek Meinhard,在家一起來場混合實境(Mixed Reailty )的擊劍交流賽。

Lee Kiefer

隨時隨地都能和世界各地的對手廝殺,一起享受又燒腦又飆汗的競技樂趣,是擊劍手多渴望的痛快呢!?

混合實境的體感技術發展神速,雖然至今和真實世界還有一段差距,但距離電影《一級玩家》的世界,也許只剩關鍵性的幾步了。

AI替你找觀眾:讓擊劍比賽跟電影一樣好看

靠著鷹眼系統(Hawk-Eye)的精準判斷,讓我們的麟洋配拿下順利拿下那面東京奧運金牌,而AI的火眼金睛,其實還有更厲害的功用

2012年,日本科技視覺藝術公司Rhizomatiks開始發展「擊劍視覺化專案」(Fencing Visualized),他們把擊劍比賽中,人眼幾乎跟不上的劍尖視覺化了!

影片來源:https://research.rhizomatiks.com/s/works/fencing_tracking/en.html

2019年,技術更成熟的劍尖視覺化系統(Points of a Sword Visualization System),終於在全日本擊劍錦標賽登場。

在後台忙碌中的AI與工作人員

2019世界杯,技術更上一層樓的系統再次出任務,觀賞畫面變得更簡潔,更精緻了,而且還可以360度無死角地觀看交戰的雙方選手。

在高速攝影機捕捉擊劍手動作的同時,AI發揮它擅長的高速運算力,同步跟著原始影片中選手們劍尖移動的軌道,畫出鮮豔的光影,生成了如電影《奇異博士》施法般清晰華麗的畫面

這項技術不但能輔助擊劍裁判做出更精準的判決,也能讓這項被稱為「世界最快的運動」,變得更親民,降低觀賞門檻讓大家看得清楚明白:我們場上的擊劍手,在那0.1秒時下了哪一步棋。

由行政院國科會推動的『精準運動科學研究專案計畫』,集各界菁英(註1),針對羽球運動,研發出了「AIOT 智能羽球訓練模式,訓練新豐高中的選手們。

根據以往記錄的訓練資料,AI能對照出選手是否有揮拍變慢,腳步遲緩、揮拍動作變小的情況,如果搭配穿戴裝置記錄心跳率,移動速度和距離,還可成為疲勞管控的重要參考依據;畢竟,在疲勞狀態下硬撐的練習動作,不但容易變形,長期下來,不但無法變強,還很容易受傷,讓選手不得不終止訓練。

一名優秀的教練也需要多年養成,他們要準備因材施教的百寶教學工具箱,還要練出明察秋毫的觀察力,如今,有了AI幫忙,除了教練的口語調整,選手還能用清楚的影像,客觀的數據做為回饋,修正技術動作,讓增強補弱變得事半功倍。

AI加入了復仇者聯盟:無死角的科學化訓練

位於左營的「國家運動訓練中心」,對我們的國手而言是個相當重要的訓練場所,在2016年擴編了訓練團隊,招募了不少生物力學、肌力體能訓練、物理治療、運動心理、運動營養界的優秀人才加入,自此之後,我們各單項的選手在2017台北世大運、2018雅加達亞運、2020東京奧運的成績和奪牌數都有明顯進步;近年來,我們的擊劍選手也在國際賽事中屢創佳績,這幾年在青奧、U23亞錦賽已有闖進前三名的實力,在2022更史無前例地奪得了U23亞錦賽的金牌。

徒法煉鋼,重量不重質的訓練,就像是拿著一籃雞蛋丟向牆壁,沒破的選手就是世界冠軍。而競技運動發展至今,科學化訓練的出現,便是一種典範轉移;在運動員追求更高、更快、更強的路上,在AI的幫助下,擊劍手以及其他所有單項選手會走向何處?本為AI對手後來變成粉絲的柯潔是這麼說:

邁進全新領域達到全新境界

團隊成員為: 國立成功大學體育健康與休閒研究所蔡佳良教授、電機系與人工智能數位轉型研究中心王振興教授、物理治療學系蔡一如教授,以及逢甲大學自動控制工程學系許煜亮教授

留言

張貼留言